第7回CSR構想インターゼミナール

- 日時: 2017年10月6-7日(金・土)

- 名称: 第7回CSR構想インターゼミナール

- 会場: マイステイズ新浦安コンファレンスセンター(千葉県浦安市)

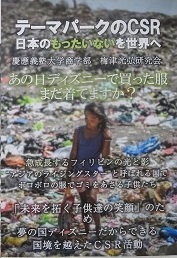

- 共通テーマ:テーマパークを活用するCSR活動の可能性と課題

- 主催: 第7回CSR構想インターゼミナール実行委員会

- 後援: 日本経営倫理学会

- 参加: 8大学9ゼミ

審査と表彰

- 発表時間 :15分間の口頭発表と5分間の質疑応答を予定しています。この時間内を審査対象とします。

- 自己ゼミ紹介:発表前、5分程度の自己ゼミ紹介を求めます。この時間については審査対象外とします。

- 発表方法 :MS-PowerPointなどで作成したスライドを用い、口頭でご発表ください(動画・音響の使用可)。

- 登壇者の人数:問いません。倫理的考察

- 配布資料 :別途、資料を会場で配布することも認めます。ただし配布物を各ゼミで用意し、当日持参してください。持参枚数は参加人数決定後、後日案内します。例年100-120部程度です。

- チームワーク

研究発表

・ゼミの指導教員、および学生代表を主たる審査員としてプレゼンテーションとポスターを評価対象とします。

- 独創性

- 分析のち密さ

- 整合性

- 倫理的考察

- 発表上の工夫

- チームワーク

- ポスターの構成

- デザイン

- 分かりやすさ

- 質疑応答の状況

第1報告 関西大学商学部 横山恵子ゼミナール

「USJヘのソーシャルビジネス提案」

ゼミ紹介

私たちは、ソーシャルビジネスやCSRなどを中心に日々研究している。特にCSRについては、多くの文献を読み、知識を深めてきた。5月には株式会社シマノが主催する自転車でソーシャルを巡るコース作りのコンテストに参加し、最優秀賞を受賞した。ゼミの雰囲気は、和気あいあいとしており、どんな困難にぶつかったとしても、常に楽しむことを大切にしている。先生も私たちがやりたいことを尊重し、いつも真剣に向き合ってくださる。今回のCSR構想インターゼミナールも私たちが心からやってみたいと思い、挑戦することを決めた。

発表概要

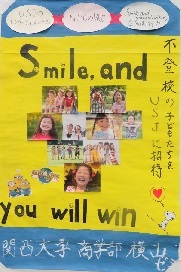

横山ゼミでは、今回のCSR構想インゼミの共通テーマから、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン(USJ)のCSR活動の調査とそれに基づく新規企画提案を行う。

現在、教育や社会に馴染めない不登校や引きこもりの子ども達がたくさんいる。2015年の文部科学省の統計によると、いじめの認知件数、不登校の生徒の割合が過去最多を記録した。

私達はこの社会問題への取り組みとして、スポンサーシップやチャリティだけに留まらない、USJのソーシャルビジネスを企画中である。具体的には、USJでの継続的な顧客を巻き込む資金づくりをベースに、その資金を活用して,不登校・引きこもりの子ども達へのUSJを活用した仲間づくりとコミュニケーション能力向上のサービスを提供するという、ソーシャルビジネス的なCSR企画である。

第2報告 常葉大学経営学部 文載皓ゼミナール

「伊豆市の遊休地利用と地域活性化」

ゼミ紹介

テーマ「ICTと情報倫理」 現代は情報通信機器の発展が著しく、情報が多くあふれている。ICTの開発、利用に伴い、深刻な問題があることについて、よく知っている人は少ないでしょう。本ゼミナールでは、ICTの開発技術、利用、サービスを通して現代社会で、問題となっているOOの情報倫理について、学びます。1990年代以降、スマートフォンやタブレットPC、SNSなどの情報機器や通信機器が飛躍的に発展しました。しかし、これらにはプライバシーの侵害、個人情報侵害といった以前とは異なる次元で情報機器と通信機器の活用を考えなければならない時代に入りました。本ゼミナールでは、このようなテーマを中心に情報倫理の基本的なフレームワーク、情報社会における個人、企業、社会の倫理、情報倫理のインパクトなどについて、触れています。主に、上で取り上げたテーマに関する専門的な知識について触れますが、授業テーマに対する個人の意見を、ハーバード大学などで採用されている、ケースメゾットなどのような討論形式の授業を行っています。

発表概要

本研究では、タイトルの通りに、静岡県の伊豆市にある、遊休地を利用することを主な目的としている。私たち常葉大学文ゼミナールでは、このような趣旨を持って地域活性化に大学教員と学生が自発的に参加することを目指している。私たちが特に注目しているのは、おからの出ない豆乳、豆腐の製造方法である。今までは、大豆のおからを単に廃棄することによって発生してしまった環境問題をこの方法で一定以上回避することができた。

私たち文ゼミナールの学生たちは、他学部の教員の協力を得て、大豆の耕作作業に参加することができた。具体的な参加期間は、短期間に過ぎないが、地域活性化に一助することなどの結果が得られた。

第3発表 帝京平成大学現代ライフ学部 小方信幸ゼミナール

「テーマパークのフードロス削減に関する提案」

ゼミ紹介

私たち小方ゼミは、行動力をモットーに活発に研究を進めています。当ゼミは3年次の科目ながら、前期開始前の2月から活動を開始しました。3月には、企業訪問、講演会参加に加え、外部講師をお招きしてCSRについて学びました。このような活動を通じ、私達は、さまざまな社会的な課題を知り、同時に、企業が本業を通じて社会的な課題に取り組むCSRについて学びました。そして、企業のCSR活動なかでも、特に環境問題への対応に関心をもちました。その結果、当ゼミはフードロスというテーマに辿り着きました。このように実際に足を運んで学ぶ小方ゼミはアクティブゼミです。

発表概要

先進国でフードロスが深刻な問題となっています。そのなかでも日本は、世界で1位2位を争うほど、フードロスが多いという統計があります。日本のフードロス再利用率は85%と高いのですが、発生自体を防ぐことができれば、環境にやさしく、また、企業の廃棄コスト削減につながると考えました。

そこで、私たちは、テーマパークにおけるフードロスを削減するため、ドギーバックを利用したフードレスキューを提案します。ドギーバックとは、飲食店で食べきれなかった料理を持ち帰る際に使う容器のことで、欧米ではすでに習慣として定着しています。食中毒など衛生問題に関心の高い日本ですが、その問題を解決できれば実現可能だと私たちは考えます。

第4発表 関西大学社会安全学部 高野一彦ゼミナール

「従業員のモチベーションと危機管理の実効性に関する一考察」

ゼミ紹介

私たち関西大学社会安全学部 髙野ゼミでは、コーポレートガバナンス、コンプライアンス、CSR(企業の社会的責任論)、および情報法に関する諸問題に関し「企業」の視点から安全・安心な社会の構築を目的に研究を行っています。

当ゼミの特徴は、ゼミ内で部課長制を敷いていることが挙げられます。各メンバーが部長、課長などの役職に就き、定期的にゼミの進捗状況の共有や、今後の方針を決める会議を行っております。

現在は、CSRの一つの要素としてのリスクマネジメント、危機管理・BCP(事業継続計画)に着眼し、企業が事業を継続していくためにはどのような事をしていくべきなのかを研究しています。

毎年の恒例行事として、CSR構想インターゼミナールへの参加、BERC寄付講座の講義でご講演を頂く企業の方とのディスカッションなどを行っております。

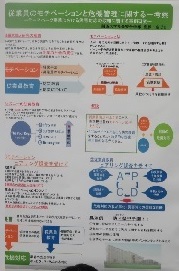

発表概要

東京ディズニーランドの現場は、アルバイトや請負先従業員などの「非正規社員」が約90%を占めることに特徴がある。東日本大震災の際、同社の来場者への対応は素晴らしく、同社の信頼を高めたといわれている。正社員に比べて、一般的にロイヤリティーが高くないといわれる非正規社員の割合が高い同社において、なぜこのような質の高い危機対応ができたのであろうか。

本研究は、非正規社員を中心に運営されるテーマパーク、フランチャイジーとアルバイトが店舗を運営するコンビニエンスストアなどの流通企業、協力会社といわれる請負先企業が現場の仕事を担う電力会社などの公益企業に対して、大規模災害発生時の現場対応力向上のために、どのような取組を行っているのかヒアリング調査を行い、成功要因の抽出を行う。その結果として、現場の仕事を担う非正規の従事者のロイヤリティー、モチベーションを高め、危機管理の実効性を高めるために有効な取組について提言を行う。

本研究の成果は、企業グループやサプライチェーンにおける危機管理の実効性向上を求められているわが国の企業に対して、有益な示唆となることを願っている。

第5発表 お茶の水女子大学生活科学部 斎藤悦子ゼミナール

「教育をテーマとしたテーマパークにおけるジェンダー意識改革の可能性」

ゼミ紹介

私たち、お茶の水女子大学生活経済学ゼミでは、3年生8名、4年9名の計17名が所属しています。今回の第7回構想インターゼミナールには生活経済学ゼミの3年生が参加しています。生活経済学とは、経済の3要素のうち、主に家計と企業の関わりについて生活者の視点で分析する学問です。女子大ということもあり、ジェンダー意識、女性活躍に関連した問題に関心を持つゼミ生が多いです。

活動は現在、文献購読を主に行っています。文献から学んだことをもとに、現代社会を生活者の目でとらえ、問題の現状把握、解決策について活発に議論しています。

発表概要

テーマパークとは、一般的に楽しさ、遊びを提供するエンターテイメント施設である。だが、現在では職業体験や環境保護意識啓発など楽しみながら学ぶエディティメント(エンターテイメントとエデュケーションの造語)の目的をもって作られたテーマパークが登場している。

日ごろから労働市場の男女共同参画に関心を持っている私たちは、そのエディティメントの中でも職業教育におけるジェンダー意識について関心を持った。今回の研究では、キッザニア東京(東京都江東区)を例にとり、エディティメントが子供たちのジェンダー意識にどのような影響を与えるかについて調査する。